Viele KMU suchen heute eine Microsoft 365 Alternative, weil sie E-Mail, Office-Dokumente, Dateiablage und Zusammenarbeit einfacher, übersichtlicher oder kosteneffizienter organisieren möchten.

Eine Lösung, die dabei oft übersehen wird: Zoho Workplace. Zoho bietet eine integrierte Suite als Alternative zu Microsoft Office/Microsoft 365 – mit Tools für E-Mail, Dokumente, Dateien und Team-Kommunikation.

In diesem Artikel zeige ich Ihnen praxisnah, wo Zoho im Vergleich zu Microsoft 365 überzeugt, wo die Grenzen liegen und für welche KMU sich ein Wechsel lohnt – inklusive einer kurzen Entscheidungshilfe und FAQ.

Aktualisiert 2026: Inhalte geprüft, Struktur erweitert und um konkrete KMU-Praxis ergänzt.

Darum geht es im Beitrag

- 1 Kurzfazit: Für wen ist Zoho eine echte Microsoft 365 Alternative?

- 2 Ein Blick auf Zoho: Herkunft, Angebot, Strategie

- 3 Warum Europa über Alternativen zu US-Cloudanbietern nachdenkt

- 4 Zoho vs. Microsoft 365: Nachteile / Grenzen

- 5 Was ist Zoho Workplace (und was gehört dazu)?

- 6 Europäische Szenarien: Wo Zoho ernsthaft ins Spiel kommen kann

- 7 Einordnung im aktuellen europäischen Technologieumfeld

- 8 Fazit: Zoho als realistische Alternative — mit Einschränkungen

- 9 FAQ: Microsoft 365 Alternative mit Zoho

- 9.1 1) Ist Zoho eine echte Microsoft 365 Alternative?

- 9.2 2) Welche Zoho-Apps ersetzen Microsoft Office konkret?

- 9.3 3) Für welche KMU lohnt sich der Wechsel besonders?

- 9.4 4) Wann ist Microsoft 365 trotzdem die bessere Wahl?

- 9.5 5) Kann ich meine E-Mail-Domain zu Zoho migrieren?

- 9.6 6) Was passiert mit meinen bestehenden Dateien (OneDrive/SharePoint)?

- 9.7 7) Ist Zoho auch für Teams/Collaboration geeignet?

- 9.8 8) Wie starte ich am besten, wenn ich Microsoft 365 ablösen möchte?

Kurzfazit: Für wen ist Zoho eine echte Microsoft 365 Alternative?

Zoho Workplace ist für viele KMU eine echte Alternative zu Microsoft 365, wenn Sie eine integrierte Suite für E-Mail, Office-Dokumente, Dateien und Zusammenarbeit suchen – ohne unnötige Komplexität.

Zoho passt besonders gut, wenn …

- Sie eine einheitliche Suite für E-Mail, Dokumente, Dateiablage und Team-Kommunikation möchten (statt viele Einzellösungen).

- Sie einfach starten wollen: klare Benutzerverwaltung, schlanke Prozesse, schnelle Einführung.

- Sie KMU-typische Zusammenarbeit abbilden möchten (Team-Ordner, Freigaben, interne Kommunikation) ohne „Enterprise-Overhead“.

- Sie eine Alternative suchen, die sich gut in eine Zoho-Gesamtlandschaft einfügt (z.B. später CRM, Projects, Books, Desk).

Microsoft 365 ist oft die bessere Wahl, wenn …

- Sie stark von Microsoft-spezifischen Add-ins oder Spezialfunktionen in Excel/Word/PowerPoint abhängig sind.

- Sie SharePoint/OneDrive sehr tief in Prozessen, Berechtigungen oder Workflows verankert haben und das 1:1 weiterführen müssen.

- Sie eine komplexe Windows-/Active-Directory-/Intune-Umgebung betreiben und alles zentral darüber steuern wollen.

Typische Einstiegsszenarien (KMU)

- „Wir wollen weg von Microsoft 365“: Start mit E-Mail + Domain, danach Dateien/Team-Ordner, danach Chat/Meetings.

- „Wir brauchen eine Office-Alternative“: Fokus auf Dokumente/Tabellen/Präsentationen + gemeinsame Ablage.

- „Wir nutzen bereits Zoho Apps“: Workplace als logische Ergänzung, damit alles in einer Plattform zusammenläuft.

Tipp: Entscheidend ist weniger „Zoho vs. Microsoft“ als die Frage: Welche Funktionen nutzt Ihr Team wirklich täglich? Genau daran sollte die Auswahl ausgerichtet werden.

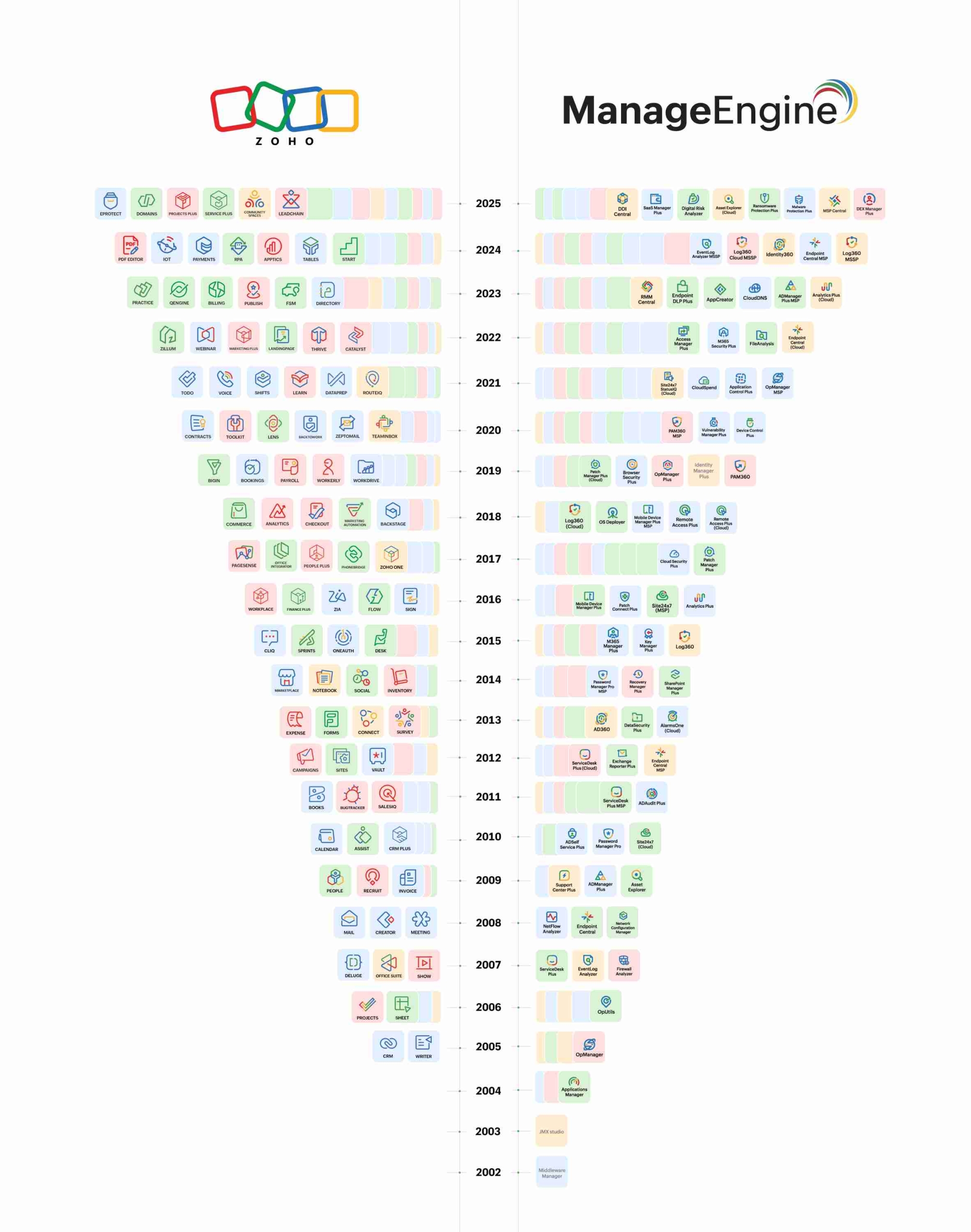

Ein Blick auf Zoho: Herkunft, Angebot, Strategie

Zoho Corporation, mit Hauptsitz in Chennai, Indien, ist ein technologieorientiertes Unternehmen mit einem umfassenden Portfolio an Cloud- und Business-Software. (Wikipedia) Über die Jahre hat Zoho mehr als 45 integrierte Anwendungen entwickelt — von CRM und Projektmanagement über Buchhaltung, HR, Kollaboration bis hin zur Office-Suite — und bündelt viele dieser Dienste in der umfassenden Plattform Zoho One. (Wikipedia)

Ein zentraler Anspruch von Zoho ist, nicht einfach nur „noch ein weiterer Mitspieler“ zu sein, sondern in Qualität, Skalierbarkeit und Kosten ein konkurrenzfähiges Angebot gegenüber Microsoft & Co. zu liefern. Sridhar Vembu, Mitgründer und prominente Stimme von Zoho, hat zuletzt betont, Zoho könne Microsoft „auf Augenhöhe“ begegnen: das Angebot beweise dies auf grosser Skala. (Business Today) Die Stossrichtung ist klar: Zoho will nicht mehr nur Nischenanbieter sein, sondern in die Liga der führenden Plattformanbieter aufsteigen.

Zu den Stärken von Zoho zählen insbesondere:

-

Modularität und Integration

Anwender können gezielt einzelne Module einsetzen oder, bei Bedarf, das komplette Ökosystem nutzen (etwa über Zoho One). Diese Flexibilität erlaubt es Unternehmen und Behörden, nur die Teile zu lizenzieren, die sie tatsächlich benötigen, und gleichzeitig eine Plattform zu haben, die sich organisch erweitern lässt. -

Preisgestaltung und Kalkulierbarkeit

Zoho zielt auf attraktive Preisgestaltung, insbesondere gegenüber Großanbietern wie Microsoft. Da viele der Module cloudbasiert ausgeliefert werden, können Skaleneffekte wirken, und Unternehmen müssen nicht für eine „alles oder nichts“-Lizenz bezahlen. -

Datenschutz, Compliance und Datenresidenz

Ein entscheidendes Argument gerade für den öffentlichen Sektor: Zoho betont, dass es seinen Geschäftsbetrieb, insbesondere seine EU-Nutzer, über eine europäische Entität betreibt und sich strikt am Datenschutzrecht — namentlich der DSGVO — orientiert. (Zoho Corporation) Zudem verfügt Zoho über Rechenzentren in mehreren Regionen, darunter in der EU, wodurch Kunden auswählen können, wo ihre Daten gespeichert werden. (Zoho) -

Sicherheits- und Compliance-Funktionen

Zoho publiziert aktiv, wie es sich auf EU-Regularien wie die NIS2-Richtlinie vorbereitet, und bietet entsprechende Sicherheitsmodule wie Mehr-Faktor-Authentifizierung und Zugriffskontrollen an. (Zoho) -

Staatliche Adoption als Referenz

Zoho wirbt damit, für die indische Regierung eine eigene „Workplace“-Plattform aufzubauen. In ihrem Blog erläutert Zoho, wie es mit dem indischen Staat (GoI = Government of India) zusammenarbeitet, um eine sichere, skalierbare Lösung zu liefern. (Zoho) Diese Referenz unterstreicht, dass Zoho bereits heute öffentliche Kunden bedient und die Anforderungen staatlicher Infrastruktur kennt.

Quelle: x.com/zoho

Allerdings gilt es, diese Vorteile realistisch einzuordnen — insbesondere im Kontext europäischer Staaten mit sehr hohen Anforderungen an Sicherheit, Rechtsprechung und technologische Unabhängigkeit.

Warum Europa über Alternativen zu US-Cloudanbietern nachdenkt

Um Zoho als Alternative zu Microsoft zu bewerten, muss man die Rahmenbedingungen verstehen, unter denen europäische Regierungen und Unternehmen heute entscheiden.

Der Trend zur digitalen Souveränität

Europa steht intensiven Diskussionen um digitale Souveränität gegenüber: Die Abhängigkeit von US-Tech-Konzernen wird zunehmend kritisch gesehen. Viele Entscheidungsträger fordern, bei der Vergabe von Ausschreibungen und öffentlichen Aufträgen mehr Gewicht auf lokale oder europäische Anbieter zu legen. (Financial Times)

Ein zentrales Motiv ist, dass US-Unternehmen – etwa Microsoft, Amazon oder Google – selbst dann, wenn sie Rechenzentren in Europa betreiben, weiterhin dem US-Recht und insbesondere dem US CLOUD Act unterliegen könnten, der US-Behörden Zugriff auf Daten erzwingt, auch wenn sie physisch in Europa gespeichert sind. (Unit8) Kritiker sprechen vom Phänomen des „sovereign washing“, bei dem grosse Cloudanbieter lokale Strategien und Begriffe wie „Souveränitätscloud“ verwenden, ohne echte rechtliche und operative Unabhängigkeit zu sichern. (Nextcloud)

Ein aktuelles Beispiel: Im deutschen Bundesland Schleswig-Holstein wird Microsoft-Software im öffentlichen Bereich zunehmend abgelöst, und stattdessen Open-Source-Alternativen und EU-basierte Plattformen ins Spiel gebracht. (computing.co.uk) Ähnlich hat Dänemark angekündigt, Microsoft Office in staatlichen Stellen durch Open-Source-Lösungen zu ersetzen. (computing.co.uk) Solche Entwicklungen zeigen, dass der Wille zum Wandel vorhanden ist – insbesondere, wenn er mit Kosteneinsparungen und grösserer Kontrolle verbunden ist.

Rechtliche, regulatorische und sicherheitsrelevante Anforderungen

Öffentliche Verwaltungen in Europa müssen strengste Anforderungen erfüllen: Datenschutz (DSGVO), IT-Sicherheitsgesetze, Compliance mit nationalen Vorgaben, Überprüfbarkeit und Kontrolle (z. B. Audits) sowie Interoperabilität mit bereits existierenden Systemen. Jede Plattform, die für Regierungen in Frage kommt, muss diesen Anforderungen genügen – und das dauerhaft, auch bei Rechtstreitigkeiten.

Weitere Faktoren im Spiel:

-

NIS2 (Richtlinie über Netz- und Informationssicherheit) zwingt Betreiber kritischer Infrastruktur und digitaler Dienste zu besseren Sicherheitsmassnahmen, Berichterstattung bei Vorfällen und Governance-Verantwortlichkeit. Zoho bewirbt, mit seinem integrierten Sicherheitsstack hierunterfallsfähig zu sein. (Zoho)

-

EUCS / ENISA-Zertifizierungen: Der EU Cybersecurity Certification Scheme for Cloud Services (EUCS) ist eine angestrebte Prüf- und Zertifizierungsstruktur, die Cloudanbieter bewerten soll — idealerweise auch mit Souveränitätsanforderungen. Allerdings gab es jüngst Kontroversen um eine Version, die insbesondere US-Anbietern den Zugang erleichtert. (Reuters)

-

Transparenz und Auditierbarkeit: Behörden verlangen oft, dass sie Kernprozesse und Datenverarbeitungen nachvollziehen können. Plattformen, die „Blackbox-Lösungen“ sind oder proprietäre Technologieteile enthalten, haben hier einen Nachteil gegenüber vollständig auditierbaren Systemen.

Vor diesem Hintergrund ist Zoho nicht per se ein Komplettlösung, aber es bringt Elemente mit, die es durchaus interessant machen — solange die Grenzen realistisch eingeschätzt werden.

Zoho vs. Microsoft 365: Nachteile / Grenzen

Um zu beurteilen, ob Zoho eine glaubwürdige Alternative zu Microsoft insbesondere im öffentlichen Sektor ist, lohnt sich eine vergleichende Analyse:

Vorteile von Zoho gegenüber Microsoft (für Unternehmen und Regierungen)

| Bereich | Vorteil von Zoho | Bedeutung im öffentlichen Umfeld |

|---|---|---|

| Kostenstruktur & Transparenz | Modularer Aufbau, gezielte Nutzung, oft günstigere Preismodelle | Öffentliche Haushalte bevorzugen kalkulierbare, flexible Modelle |

| Datenresidenz & Auswahl | Wahl des Rechenzentrums (z. B. EU) möglich | Kontrolle darüber, wo Daten liegen – entscheidend bei sensiblen Regierungsdaten |

| Fokus auf Datenschutz | DSGVO als Standard, klare Richtlinien zur Datenhaltung und Zugriffen | Behörden fordern strengen Datenschutz und oft Einschränkungen von Fremdzugriffen |

| Schnelligkeit und Innovation | Agiler, schneller bei Updates, weniger Legacy-Altlasten | Anpassungsfähigkeit bei neuen Anforderungen oder Erweiterungen |

| Vermeidung von Monokultur / Vendor Lock-in | Mehr Auswahl, weniger Abhängigkeit | Strategischer Vorteil, falls Anbieterwechsel nötig wird |

Diese Vorteile sind relevant, aber nicht automatisch dominant — Microsoft bietet ebenfalls Vorteile, insbesondere in Reife, Ecosystem, Kompatibilität und Integrationsdichte.

Was ist Zoho Workplace (und was gehört dazu)?

Zoho Anwendungen in der Übersicht zeigt fortlaufende Entwicklung

Herausforderungen und Risiken bei Zoho

-

Reife, Skalierung und bewährte Referenzen

Microsoft hat jahrzehntelange Erfahrung mit weltweiten Grossprojekten, grosse Kunden im Staats- und Zentralbereich und ein riesiges Netzwerk von Partnern und Integratoren. Zoho ist hier noch vergleichsweise „junger“ Mitspieler. Für Regierungen kann das bedeuten: höhere Aufwände bei Integrationen, Anpassungen oder Vertrauensbildung. -

Kompatibilität mit bestehenden Microsoft-Infrastrukturen

Viele Behörden arbeiten bereits mit Windows-Services, Active Directory, Office-Dokumentenformaten, Exchange, Teams etc. Der Umstieg oder die Koexistenz mit Microsoft-Systemen kann deutlich Aufwand verursachen — etwa in Konnektoren, Migrationsstrategien, Schulungen, Schnittstellen und Workflows. -

Juristische Unsicherheiten (z. B. US CLOUD Act, internationale Gerichtsbarkeit)

Selbst wenn Daten physisch in der EU gehostet werden, bleibt das Risiko, dass ein US-Anbieter theoretisch US-Behördenzugriff gewähren muss. Zoho versucht dieses Risiko zu mindern, indem Zoho.eu als eigenständige EU-Entität operiert und rechtsverbindliche Prüfungen vornimmt. (Zoho Corporation) Doch Klarheit bleibt in manchen Fällen vage, und in Behördenkreisen bestehen durchaus Zweifel, wie stark diese Abgrenzung invokabel ist. (Reddit) Unter der Strich aber definitiv höher als bei einem US Unternehmen. -

Verfügbarkeit von lokalen Partnern, Support, Schulungen und Ökosystem

Microsoft verfügt über ein dichtes Netzwerk von Dienstleistern, Resellern, Spezialisten und Communitys in nahezu jedem Land. Zoho muss dieses Partnernetz erst weiter aufbauen. Für Behördenprojekte ist ein lokal präsentierender Support oft Voraussetzung. -

Sicherheitszertifizierungen, Audits und Compliance-Level

Regierungen fordern oft ISO-Standards, Zertifizierungen wie FedRAMP, Common Criteria oder nationale Sicherheitsnachweise. Zoho muss nachweisen, dass sein Angebot diesen Anforderungen genügt — nicht nur theoretisch, sondern auditierbar im Kontext eines öffentlichen Auftrags. -

Langfristige strategische Bindung

Ein Wechsel von Plattformen über grosse Systeme hinweg ist teuer und riskant. Behörden wägen deshalb meist sehr zurückhaltend ab, bevor sie eine neue Plattform breit einsetzen. Zoho muss also nicht nur in kleinen Pilotanwendungen, sondern über Jahre hinweg zuverlässige Stabilität beweisen.

Europäische Szenarien: Wo Zoho ernsthaft ins Spiel kommen kann

Während Zoho de facto bereits in einigen Ländern durchaus Beachtung findet (etwa in Indien), ist der europäische Markt für staatliche Akteure anspruchsvoll. Dennoch lassen sich realistische Szenarien identifizieren, in denen Zoho als Alternative zu Microsoft Position gewinnen könnte:

-

Regions- und Kommunalebene

Auf Ebene von Kantonen, Städten oder Gemeinden kann Zoho als flexible Lösung mit überschaubaren Anforderungen konkurrieren. Gerade für Dokumentenmanagement, interne Collaboration, Formularsysteme, E-Government-Anwendungen oder HR-Prozesse könnten Zoho-Module praktikabel sein. -

Hybridbetrieb & Interoperabilität

Zoho könnte als Teil einer hybriden Strategie eingesetzt werden, etwa neben Microsoft-Systemen. Behördliche Kerndaten verbleiben in zertifizierten lokalen Systemen, externe oder kollaborative Anwendungen laufen in Zoho. Damit lassen sich Risiken streuen und Abhängigkeiten minimieren. -

Kernverwaltung mit stabilen, nicht hochsensiblen Daten

Wenn bestimmte Abteilungen oder Behördenbereiche (z. B. Bildung, Kultur, Verwaltung im weniger kritischen Bereich) weniger strenge Sicherheitsanforderungen haben, können sie Zoho-Lösungen verwenden und Erfahrungen sammeln, bevor man sie auf kritischere Bereiche ausweitet. -

Europäische Pilotprojekte oder Innovationsprogramme

EU-geförderte Digitalisierungsinitiativen könnten Zoho als einen möglichen Partner testen — insbesondere dort, wo lokale Anbieter fehlen oder Flexibilität wichtiger ist als maximale Absicherung. -

Günstigere Ausschreibungen und Open-Competition

Wenn Ausschreibungsbestimmungen so gestaltet sind, dass nicht nur grosse Anbieter, sondern auch kleinere, innovative Plattformen eine Chance haben, kann Zoho mit seinem Preis-Leistungs-Verhältnis ins Spiel kommen. Hier kann gezielt darauf geachtet werden, Technologieneutralität, modularen Architekturstil und Interoperabilität zu fordern.

In all diesen Szenarien ist wichtig: Nicht der sofortige Ersatz von Microsoft, sondern ein schrittweiser, kontrollierter Übergang — mit Piloten, Evaluierungen und klaren Exit-Strategien — dürfte der realistischste Weg sein.

Einordnung im aktuellen europäischen Technologieumfeld

Zoho muss nicht allein gegen Microsoft antreten — es wird eingebettet in eine europäische Debatte um digitale Souveränität, technologische Unabhängigkeit und strategische Diversifikation.

-

Experten warnen, dass viele „sovereign cloud“-Versprechen von US-Anbietern eher Marketingstrategien seien denn faktische Garantien. (Nextcloud)

-

Laut einer Umfrage zum Stand der digitalen Souveränität in Europa nennen über 50 % der Verantwortlichen Souveränitätsaspekte als entscheidendes Kriterium bei der Wahl von Cloudlösungen. (wire.com)

-

Gleichzeitig hängt Europa stark von US-Hyperscalern ab: Mehr als 70 % der europäischen Unternehmen nutzen derzeit US-Clouddienste. (TechRadar)

-

Bei der Ausgestaltung des EUCS-Zertifizierungsschemas gab es Kontroversen, weil neue Entwürfe die Souveränitätsanforderungen für US-Anbieter abschwächen könnten. (Reuters)

-

Europäische Unternehmen wie Deutsche Telekom, Airbus oder Orange haben sich ausdrücklich gegen Vorschläge ausgesprochen, die US-Unternehmen den Zugang zu sensiblen EU-Cloudverträgen erleichtern würden. (Reuters)

-

Die EU denkt über „Buy European“-Klauseln in öffentlichen Ausschreibungen nach, um lokale Anbieter zu stärken — allerdings mit dem Risiko, gegen WTO-Regeln oder europäischen Binnenmarktprinzipien zu verstoßen. (Financial Times)

In diesem Gesamtbild könnte Zoho als Teil eines grösseren Portfolios von Anbietern gelten, mit dem Ziel, die Abhängigkeit von US-Konzernen zu reduzieren oder zumindest zu diversifizieren.

Fazit: Zoho als realistische Alternative — mit Einschränkungen

Zoho hat in vielen Bereichen das Potenzial, eine sinnvolle Alternative zu Microsoft zu sein — besonders in Szenarien, in denen Flexibilität, Kostenkontrolle und Datenhoheit stärker gewichtet werden als maximale Komplexität und volle Microsoft-Kompatibilität. Für Behörden und Regierungen kommt es darauf an, sorgfältig abzuwägen: Welche Anforderungen bestehen? Wie stark ist die bestehende Microsoft-Infrastruktur verflochten? Welche Risiken (Recht, Sicherheit, Support) verbinden sich mit einem Wechsel?

Wenn öffentliche Stellen klug vorgehen — etwa mit Pilotprojekten, modularer Migration, hybriden Architekturen und Leistungsnachweisen — kann Zoho durchaus der Baustein sein, mit dem Europa und die Schweiz schrittweise mehr technologische Autonomie gewinnen. Aber Zoho ist kein Allheilmittel, und ein vollständiger Ersatz von Microsoft im grossen Massstab erfordert weiterhin substanzielle Investitionen und Vertrauen.

FAQ: Microsoft 365 Alternative mit Zoho

1) Ist Zoho eine echte Microsoft 365 Alternative?

Ja – insbesondere mit Zoho Workplace. Es deckt typische KMU-Bedürfnisse wie E-Mail, Office-Dokumente, Dateiablage und Team-Kommunikation in einer Suite ab. Ob es passt, hängt vor allem von Ihren Anforderungen an Zusammenarbeit, Integrationen und bestehende Microsoft-Abhängigkeiten ab.

2) Welche Zoho-Apps ersetzen Microsoft Office konkret?

Für Dokumente/Tabellen/Präsentationen sind das Zoho Writer, Zoho Sheet und Zoho Show. Für E-Mail und Kalender gibt es Zoho Mail (Kalender je nach Setup), für Dateien Zoho WorkDrive und für Chat/Meetings Zoho Cliq und Zoho Meeting.

3) Für welche KMU lohnt sich der Wechsel besonders?

Typisch profitieren KMU, die eine integrierte Suite suchen, Kosten/Komplexität reduzieren wollen und Wert auf klare Benutzerverwaltung, einfache Zusammenarbeit und eine saubere Cloud-Lösung legen.

4) Wann ist Microsoft 365 trotzdem die bessere Wahl?

Wenn Sie stark auf Microsoft-spezifische Funktionen, tiefe Windows/Active-Directory-Abhängigkeiten oder sehr spezielle Office-Add-ins angewiesen sind, kann Microsoft 365 besser passen. Dann lohnt sich eher eine Optimierung statt ein kompletter Wechsel.

5) Kann ich meine E-Mail-Domain zu Zoho migrieren?

Ja. In der Regel wird die Domain per DNS (MX/SPF/DKIM/DMARC) umgestellt. E-Mails können je nach Ausgangslage migriert werden. Wichtig ist eine saubere Planung, damit es keine Zustellprobleme gibt.

Dateien können in der Regel in eine neue Struktur (z.B. Zoho WorkDrive) migriert werden. Entscheidend ist vorher zu klären, wie Ordnerrechte, Team-Strukturen und Versionierung abgebildet werden sollen.

7) Ist Zoho auch für Teams/Collaboration geeignet?

Ja – mit WorkDrive (Dateien/Team-Ordner), Cliq (Chat) und Meeting (Video). Für KMU ist oft wichtig, dass Prozesse (Freigaben, Ablage, Rechte) klar definiert sind, damit die Zusammenarbeit wirklich einfacher wird.

8) Wie starte ich am besten, wenn ich Microsoft 365 ablösen möchte?

Am besten mit einem kurzen Assessment: Welche Funktionen nutzen Sie wirklich (Mail, Dateien, Office, Meetings)? Danach Pilot mit wenigen Nutzern, dann Migration in Etappen (zuerst Mail, dann Files, dann Collaboration).